Mitte Mai 2012 begann die neue Hurrikan-Saison. Im Pazifik wüteten seitdem die Hurrikane Bud, Carlotta, Daniel, Emilia und Fabio, während im Atlantik Hurrikan Chris Mitte Juni sein Unwesen trieb. Auch Taifune hat es bereits gegeben. Tropische Wirbelstürme entstehen in der Regel zwischen Mai und Dezember, die meisten davon zwischen Juli und September.

Mitte Mai 2012 begann die neue Hurrikan-Saison. Im Pazifik wüteten seitdem die Hurrikane Bud, Carlotta, Daniel, Emilia und Fabio, während im Atlantik Hurrikan Chris Mitte Juni sein Unwesen trieb. Auch Taifune hat es bereits gegeben. Tropische Wirbelstürme entstehen in der Regel zwischen Mai und Dezember, die meisten davon zwischen Juli und September.

Als Hurrikan wird ein tropischer Wirbelsturm bezeichnet, wenn er mindestens Orkanstärke erreicht, also Windstärke 12 auf der Beaufortskala (118 km/h) und sich im Atlantik oder im Nordpazifik östlich der Datumsgrenze entwickelt. Die starken Wirbelstürme westlich der Datumsgrenze werden Taifune genannt. In Indien heißen sie wiederum Zyklone. Ganz schön verwirrend. Im Folgenden bezeichnen wir sie daher hier alle vereinfachend als Hurrikane.

Die durch Hurrikane verursachten weltweiten Schäden sind in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch angestiegen. Etliche wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch festgestellt, dass die Verluste vollständig durch Veränderungen in der Gesellschaft erklärt werden können. Die Zunahme der Gesamtbevölkerung, das Anwachsen von Vermögenswerten sowie die verstärkte Besiedelung der Küstengebiete bietet den anbrausenden Hurrikanen heute nämlich eine deutlich größere und wertvollere Angriffsfläche als früher.

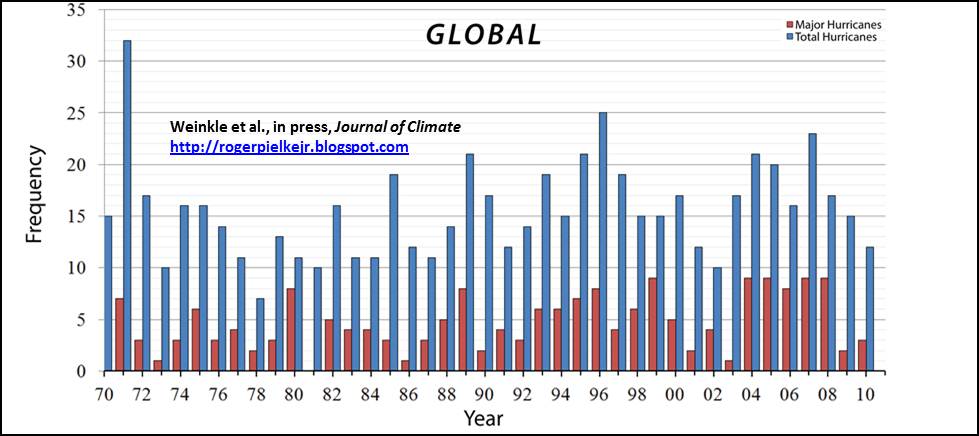

Früher war vermutet worden, dass die Anzahl oder die Intensität der Hurrikane möglicherweise angestiegen sei und zum Anschwellen der Schadenssummen beitrugen. In einer neuen Arbeit die im Juli 2012 im Journal of Climate erschien, gingen nun Jessica Weinkle, Ryan Maue und Roger Pielke, Jr. von der University of Colorado und dem Naval Research Laboratory im kalifornischen Monterey dieser Frage nach. Im Rahmen ihrer Studie erstellten sie für die vergangenen 40 Jahre eine weltweite Statistik über starke und weniger starke Hurrikane, welche die Küste erreicht haben. Dabei berücksichtigten die Forscher auch die ständige Verbesserung von Beobachtungstechniken. Auf diese Weise entstand ein in sich konsistenter, homogenisierter Datensatz (Abbildung 1).

Weinkle und ihre Kollegen stellten fest, dass es für die von ihnen untersuchten 40 Jahre weder einen globalen noch regionale Trends in der Häufigkeits- und Intensitätsentwicklung der Hurrikane gibt. Hurrikane weder häufiger, noch intensiver geworden. Der beobachtete Zuwachs der Hurrikanschäden geht daher in der Tat vor allem auf den Anstieg der in den betroffenen Gebieten vorhandenen Besitzwerte zurück (siehe auch Blogbeitrag von Roger Pielke, Jr.).

Abbildung 1: Globale Häufigkeitsentwicklung von starken Hurrikanen (rote Kurve), die die Küste erreichten. Die blaue Kurve gibt die Gesamtzahl von starken und schwachen Hurrikanen an. Abbildungsquelle: Weinkle et al. (2012).

Wenn man sich die globale Hurrikanstatistik in Abbildung 1 näher anschaut, fallen folgende Entwicklungen ins Auge:

- Von 1970 bis 2010 erreichten im Durchschnitt 15 tropische Wirbelstürme die Küste.

- Das schlimmste Hurrikanjahr war 1971 als 32 tropische Wirbelstürme die Küste erreichten.

- Das ruhigste Hurrikanjahr war 1978, als nur 7 tropische Wirbelstürme die Küste erreichten.

- Im Jahr 2011 erreichten nur 10 Wirbelstürme die Küste, was den vorletzten Platz in der Hurrikanstatistik bedeutet.

- Wenn man nur die starken Hurrikane der Kategorie 3-5 betrachtet, führt das Jahr 1999 mit 9 Anlandungen, während das Jahr 1981 die Schlusslaterne trägt, als kein einziger starker Hurrikan das Land erreichte.

Zwei Monate vor dem Erscheinen der Studie des US-amerikanischen Wissenschaftlerteams kam auch eine neue Arbeit einer indischen Forschergruppe um C. M. Kishtawal heraus. Sie erschien im Mai 2012 in den Geophysical Research Letters. Auch in dieser Arbeit ging es um die Suche nach globalen Hurrikan-Trends. Allerdings begannen die Inder ihre Untersuchung nicht im Jahre 1970, sondern erst sechzehn Jahre später, also 1986.

Interessanterweise berichten die Autoren in ihrer Publikation, dass sich die Hurrikane im Untersuchungszeitraum intensiviert hätten. Das hören die IPCC-Anhänger natürlich gern und werden es sicher im gerade entstehenden 5. Klimazustandsbericht ausgiebig zitieren. Aber halt! Die amerikanische Gruppe um Jessica Weinkle hatte doch gerade geschrieben, es gäbe gar keinen Intensivierungstrend. Wie passt dies zusammen?

Das Geheimnis liegt wie so oft in der geschickten Wahl des Untersuchungsintervalls. Das indische Forscherteam begann mit seiner Analyse erst im Jahre 1986, das relativ schwache Hurrikantätigkeit aufzuweisen hatte (Abbildung 1). Die wirbelsturmreichen 1970er Jahre fielen so einfach unter den Tisch. Die in der Analyse betrachteten 25 Jahre genügen dabei nicht einmal der Klimadefinition, die mindestens 30 Jahre an Daten verlangt. Der auf diese Weise von der indischen Kishtawal-Gruppe ermittelte Intensivierungstrend hat daher keine längerfristige Bedeutung und umfasst nur die aufstrebende Flanke eines 60-Jahreszyklus (Abbildung 2). Im Abstract des Papers wird übrigens kein Wort über die natürliche Hurrikan-Zyklik verloren, was sehr befremdlich ist.

Abbildung 2: Die atlantische Hurrikantätigkeit („ACE-Index“) verlief parallel zum 60-jährigen Ozeanzyklus der Atlantischen Multidekaden-Oszillation (AMO). Abbildung aus „Die kalte Sonne“ (S. 203).

Und wie sieht es in Ostasien aus? Johnny Chan von der City University of Hong Kong und Ming Xu von der China Meteorological Administration in Shanghai untersuchten die an der Küste eintreffenden tropischen Wirbelstürme in verschiedenen Gebieten der Region für den Zeitraum von 1945 bis 2005. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im Juli 2009 im International Journal of Climatology. Interessanterweise konnten die Forscher für kein einziges der Untersuchungsgebiete einen belastbaren linearen Trend feststellen. Hieraus schlossen sie, dass die Klimaerwärmung bislang noch zu keiner Erhöhung der Wirbelsturmhäufigkeit geführt hat. Vielmehr ist die Entwicklung durch natürliche Schwankungen im einstelligen Mehrjahres- bzw. Jahrzehnt-Maßstab geprägt.

Die natürliche Zyklik in der Hurrikantätigkeit wurde im Mai 2012 auch vom Direktor der US-amerikanischen Federal Emergency Management Agency (FEMA) in einem Interview als wichtigste Charakteristik der Hurrikanentwicklung genannt.

Gerne wird in der Hurrikandiskussion vergessen, dass es bereits in der Vergangenheit Phasen mit sehr starker Hurrikan-Tätigkeit gegeben hat, die jedoch damals noch nicht minutiös mit Satelliten verfolgt werden konnten. Im Jahre 1896 wurde zum Beispiel das Weiße Haus in Washington stark von einem Hurrikan in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahre 1900 wurde die texanische Küstenstadt Galveston von einem Hurrikan zerstört. Die Stadt stand bis zu 5m tief unter Wasser und mehr als 10.000 Menschen fanden den Tod.

Ein australisch-chinesisches Forscherteam um Kefu Yu von der University of Queensland studierte kürzlich die Sturmhäufigkeit am Großen Barriereriff für die vergangenen 110 Jahre. Die Autoren fanden acht natürliche Phasen mit erhöhter Sturmaktivität, die sich über die gesamte Zeitspanne ab 1900 verteilen und Schwankungen im Jahrzehnt-Bereich markieren. Offensichtlich haben die Korallen diese Phasen gut überstanden. Die Arbeit erschien im März 2012 im Fachmagazin Palaeo3.

Offensichtlich waren die Häufigkeit und Intensität von tropischen Wirbelstürmen in den vergangenen 150 Jahren nicht signifikant an die globale Temperaturentwicklung gekoppelt. Dieses empirische Resultat wird auch in einer Arbeit des Science & Public Policy Institute (SPPI) erhärtet, die in Zusammenarbeit mit CO2Science entstand. Im Mai 2012 veröffentlichten die Organisationen eine Übersicht zu historischen Sturmtrends in Australien und Neuseeland und fanden keinerlei Zusammenhang zwischen Wirbelstürmen und Temperatur.

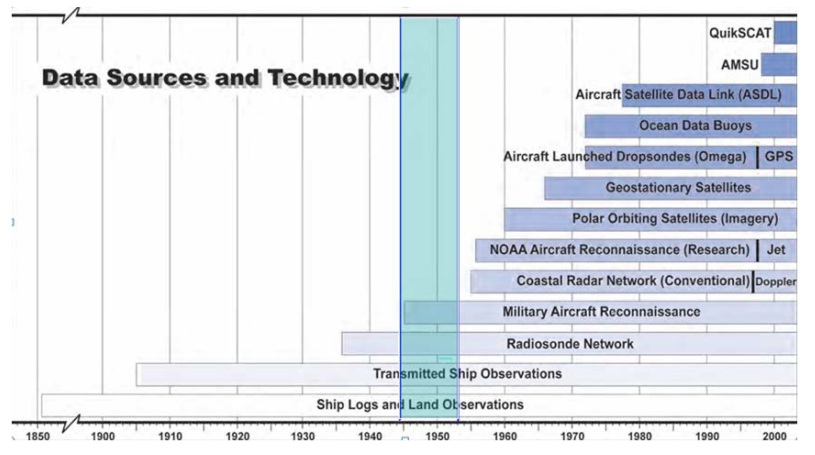

Frühere Bearbeiter scheinen bei ihren Hurrikan-Trendbetrachtungen die stetige Verbesserung der Beobachtungsmethoden nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. Andrew Hagen von der University of Miami und Christopher Landsea vom National Hurricane Center in Miami haben daher jetzt durchgespielt, inwieweit moderne, per Satellit dokumentierte Hurrikane in den 1940er Jahren mit den damaligen Methoden registriert worden wären. Hierzu fokussierten sich die beiden Forscher auf die höchste Hurrikan-Kategorie der Stufe 5 und wählten die zehn letzten Stürme aus dem Atlantik aus, von Hurrikan Andrew (1992) bis Hurrikan Felix (2007). Hagen und Landsea interessierte besonders, ob die betreffenden Stürme auch vor 70 Jahren als Kategorie 5 eingestuft worden wären, in einer Zeit als die Beobachtung nur vom Boden und von Flugzeugen aus geschah (Abbildung 3).

Das Ergebnis ist beeindruckend: Von den zehn Stürmen wären damals in der Tat vermutlich nur zwei in die höchste Kategorie eingeordnet worden. Die Häufigkeit sehr starker Hurrikane wird daher in der Regel für weit zurückliegende Zeiten stark unterschätzt, so dass ein Vergleich mit den modernen Satellitendaten ohne Normierung nicht statthaft ist. Die Studie erschien im Juli 2012 im Journal of Climate (siehe auch Bericht auf World Climate Report).

Abbildung 3: Änderungen in der Beobachtungstechnik von tropischen Wirbelstürmen in den letzten 150 Jahren. Abbildungsquelle: Hagen & Landsea (2012).

Dass es wohl größere Problem mit der Vergleichbarkeit der Wirbelsturmdaten gibt, zeigt auch eine Studie einer chinesischen Forschergruppe um Fumin Ren von der China Meteorological Administration in Peking, die im November 2011 im Journal of Climate erschien. Die Wissenschaftler verglichen drei historische Wirbelsturm-Datensätze für den West Pazifik, die vom Joint Typhoon Warning Center (JTWC), der Japan Meteorological Agency (JMA) und der China Meteorological Administration (CMA) stammen. Im Untersuchungszeitraum 1951 bis 2005 fanden die Chinesen signifikante Diskrepanzen in den verschiedenen Aufzeichnungen der Hurrikan-Intensität, so dass nicht von homogenen Daten ausgegangen werden kann. Als Hauptgrund der Abweichungen geben die Autoren Unterschiede und Veränderungen in den Beobachtungsmethoden an (siehe auch Beitrag vom NIPCC).

Fassen wir kurz zusammen: Hinweise auf eine stetige Zunahme der Hurrikantätigkeit gibt es keine, weder in ihrer Häufigkeit, noch in ihrer Intensität. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 0,8°C in den vergangenen 150 Jahren hat offensichtlich noch keine gravierenden Auswirkungen auf die Hurrikane gehabt. Eine Kopplung von Temperatur und Wirbelstürmen, wie sie von einigen Forschern in der Vergangenheit behauptet wurde, ist aus den historischen Daten nicht belegbar und sollte hinterfragt werden.

Wir werden unsere kleine Sturm-Serie in den kommenden Tagen fortsetzen.